当19世纪的维多利亚时代侦探故事与21世纪的伦敦街景碰撞,当柯南·道尔笔下的烟斗与智能手机同框,《神探夏洛克》用一场颠覆性的改编,让福尔摩斯这个百年IP焕发出全新的生命力。

这部BBC出品的英剧之所以能成为现象级作品,关键在于它精准把握了现代观众的审美脉搏,将经典推理与当代叙事完美融合。

一、快节奏叙事:电影级体验。

1、在短视频时代,《神探夏洛克》每集的时长却能让人全程屏息凝神。

编剧团队将原著中冗长的推理过程浓缩为3-5分钟的“思维闪电战”,夏洛克·福尔摩斯在贝克街221B的沙发上,用指尖敲击大腿的节奏就能完成整个案件推演。

这种“信息密度爆炸”的叙事方式,配合高速剪辑与电子配乐,让观众仿佛在观看一场真人版《最强大脑》。

2、剧中标志性的“思维殿堂”特效堪称教科书级创新。

当夏洛克闭眼沉思时,屏幕瞬间分裂成无数碎片,案件线索如数据流般在三维空间中重组。

这种视觉化推理不仅降低了观众的理解门槛,更将抽象思维过程转化为极具观赏性的艺术表演。

在“莱辛巴赫瀑布”案中,夏洛克用15秒时间通过观察华生的手机电量、站姿和晒痕,精准推断出其从阿富汗归来的经历,这段表演被网友称为“人类推理能力的极限展示”。

二、角色重塑:天才与凡人的化学反应。

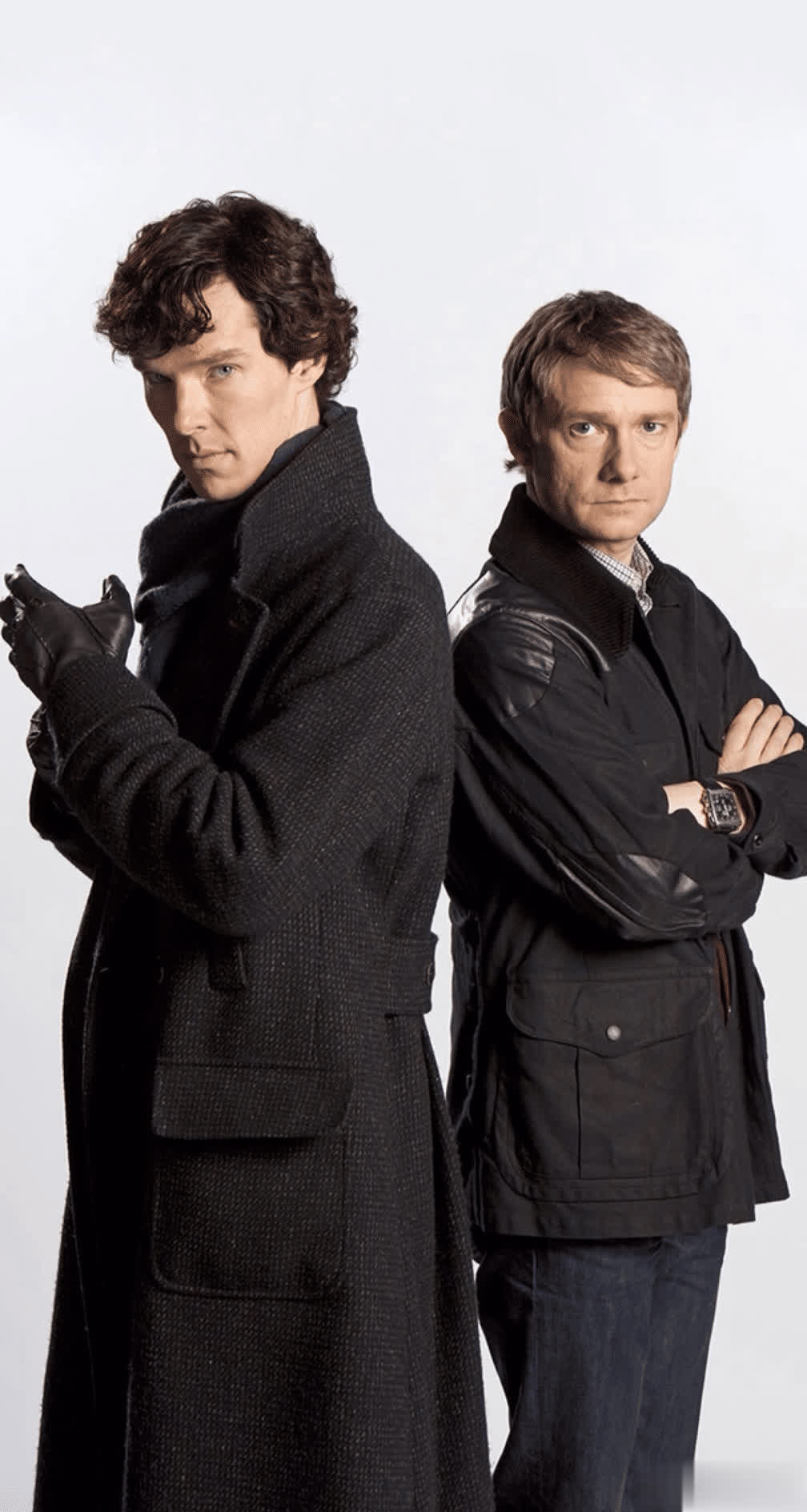

1、本尼迪克特·康伯巴奇塑造的夏洛克,彻底颠覆了传统侦探形象。

这个留着卷发、穿着Belstaff大衣的天才,既保留了原著中“冷漠推理机器”的特质,又通过微表情管理展现出人性化的一面。

当他为华生挡下子弹时颤抖的指尖,当他在墓前拉响小提琴时的落寞神情,这些细节让观众看到:

即使是高智商怪胎,也需要情感联结。

2、马丁·弗瑞曼饰演的约翰·华生则是完美的平衡剂。

这个从战场归来的军医,用朴素的西装和憨厚的笑容中和了夏洛克的尖锐。

剧中华生博客的设定堪称神来之笔——当夏洛克用离经叛道的方式破案时,华生用第一视角的记录为故事注入温暖的人文关怀。

这种“天才与凡人”的搭档模式,既保留了推理剧的烧脑特质,又增添了情感共鸣的深度。

三、现代科技赋能:古典推理的赛博朋克化。

1、制作团队将维多利亚时代的侦探手段进行科技化重构。

夏洛克不再依靠烟斗和放大镜,而是用智能手机拍摄犯罪现场、通过社交媒体追踪嫌疑人、利用数据库进行人脸识别。

在“贝尔戈维亚丑闻”案中,他通过破解艾琳·艾德勒手机中的加密信息,展现了数字时代的推理逻辑。

2、这种改编并非简单替换工具,而是重构了推理的底层逻辑。

当夏洛克说“整个互联网就是我的放大镜”时,他实际上在宣告:

在信息爆炸时代,真正的侦探需要具备从海量数据中提取关键线索的能力。

剧中出现的“黑客攻击伦敦交通系统”“伪造死亡视频”等情节,更是将传统推理剧升级为具有当代意义的科技惊悚片。

四、英式幽默:在严肃中绽放的冷笑话。

1、该剧最令人拍案叫绝的,是将黑色幽默融入高强度推理的叙事节奏。

夏洛克那句标志性的“无聊”吐槽,配合他翻白眼的经典表情,成为观众记忆点。

当他在犯罪现场突然跳起“思维之舞”,当他对苏格兰场警员说出“你们的大脑就像19世纪的蒸汽机”,这些充满英伦特色的毒舌段子,既缓解了案件的紧张感,又强化了角色的个性魅力。

2、这种幽默感甚至延伸到视觉符号层面。

夏洛克那件标志性的蓝色大衣,被网友戏称为“推理战袍”;他总在案件解决时说的“游戏结束”,成为年轻人中的流行梗。

这些文化符号的创造,让《神探夏洛克》超越了普通剧集,成为一种流行文化现象。

总结。

从首播至今,《神探夏洛克》用四季内容,重新定义了现代侦探剧的标杆。

它证明:

经典IP的改编不应是简单的场景移植,而需要找到连接过去与未来的精神纽带。

当夏洛克在21世纪的伦敦街头奔跑时,他追逐的不仅是罪犯,更是人类对真理与正义的永恒追求——这种跨越时空的共鸣,正是该剧历久弥新的魅力所在。

诚利和配资-诚利和配资官网-散户配资官网下载-炒股配资App提示:文章来自网络,不代表本站观点。